Pojokan 206: Perikemanusiaan

Kang Marbawi.

Dan tidak semua manusia punya rasa kemanusiaan. Sebab ia hadir dari kehidupan. Kehidupan yang menghidupi dan dihidupi. Rasa yang diasah dari kepekaan terhadap sesama dan makhluk. Sejak lahir.

Rasa itu, tidak semua mulus tumbuh subur menjadi teguh dan menjiwai. Menjiwai jiwa dan merasai hati dan pikiran. Menggeliat menjadi kegelisahan.

Kegelisahan ketika tak berlaku sebagai manusia yang santun, beradab dan memanusiakan manusia. Ngewongke´. Juga gelisah terhadap segala yang tak patut dan tak bermoral.

BACA JUGA: Pojokan 258: W.A., “Sang Pemburu”

Seperti seorang anak, ibu dari rasa kemanusiaan adalah empati. Bertumpu pada asupan rasa peduli dan kasih sayang terhadap semua yang hidup. Terenyuh pada penderitaan kemanusiaan. Dan geram pada pelaku yang tak manusiawi.

Ada banyak manusia yang memiliki rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Sebaliknya tak sedikit manusia yang tak punya rasa luhur itu. Bahkan diusia dini.

Konon, kepekaan Nurani dan kemanusiaan dalam proses pendidikan telah terlupa. Tertunduk pada capaian kompetensi artifisial kognisi.

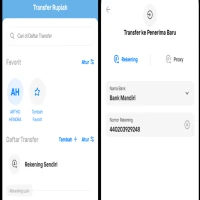

Hidup untuk dan pada pemenuhan syahwat menjadi utama. Melongo pada keajaiban teknologi informasi dan media sosial (medsos). Sesuatu yang kadang menumpulkan rasa kemanusiaan dan membebalkan nurani.

BACA JUGA: Sikap Pejabat Pengawas Menjawab Tantangan Di Era Digital

Tak perlu ditunjukkan contohnya dan berapologi. Sebab sudah mafhum. Kelunturan kemanusiaan itu juga terjadi pada diri sendiri. Laku lampah yang mendahulukan syahwat menjadi indikasi.

Kita sering berlindung pada alasan-alasan kepentingan diri dan dendam. Untuk memunggungi rasa peri kemanusiaan kita. Bahkan hingga hukum pun harus dipecundangi. Demi memuluskan kepentingan kelompok dan diri.

Rasa kemanusiaan, tumbuh dari pengalaman yang dimaknai dan menjadi sebuah nilai. Nilai untuk menjunjung tinggi arti dari memanusiakan manusia.

Memanusiakan dengan teguh pada prinsip keadilan dan keadaban untuk kehidupan manusia. Mewujud pada kepekaan Nurani. Empati dan teguh memerjuangkan nilai dan prinsip.

Yang tumbuh dari diri kebanyak orang -apalagi saya, adalah rasa haus untuk memuaskan diri. Yang tak mungkin akan terpuaskan dan tersampaikan. Sebab sifat syahwat selalu haus untuk dipuasi. Mengejar kepuasan syahwat, menutupi kepekaan nurani dan perikemanusiaan.

Rasa haus untuk memuaskan diri akan selalu ada. Yang membuat manusia tak pernah selesai dengan diri sendiri. Yang selesai dengan diri sendiri itu, adalah orang punya kepekaan nurani, keadaban dan kemanusiaan. Dan tak menuruti syahwat.

“Tak berperikemanusiaan,” begitu kata Megawati Soekarno Putri, sang Anggrek Besi. Melihat fenomena lunturnya rasa manusiawi pada diri manusia-manusia Indonesia.

Sang Anggrek Besi, orang yang memiliki pengalaman penderitaan kemanusiaan dan sembuh darinya. Tak bisa dibandingkan dengan saya, yang hanya sembuh dari derita kudisan.